Maintenant en ligne, les pionniers du tech-metal extrême venus du grand nord jettent un grand froid sur la Rochhal. Et bien plus dans notre galerie online…

Catégorie : Non classé

Dialogue fictif:

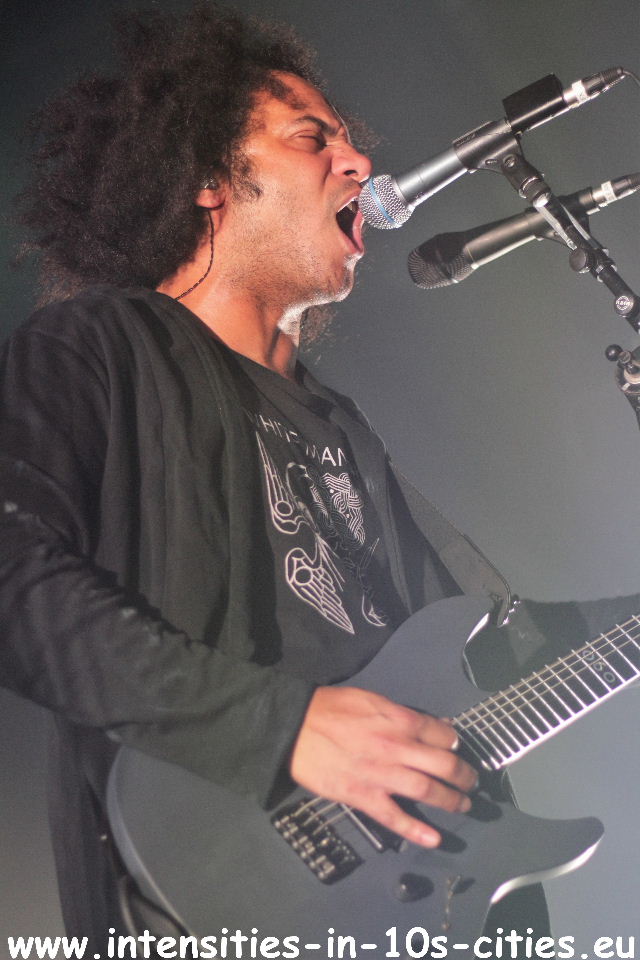

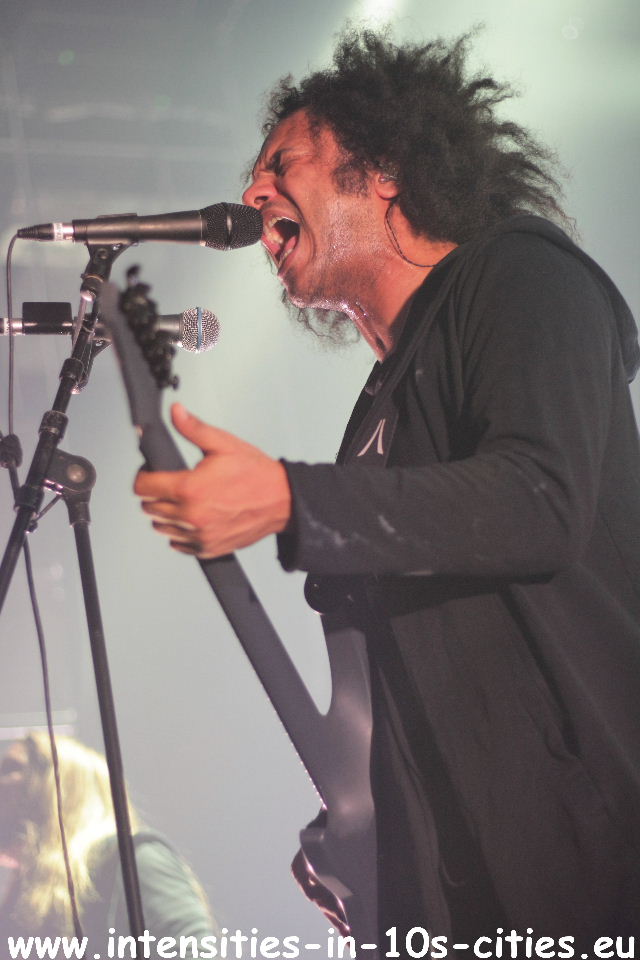

– Et vous faites quoi dans la vie ? – Je suis chanteur de Zeal & Ardor – Mais n’êtes-vous déjà pas trois ? – Beh… oui. Et alors ? – Et alors, à quoi ça sert ? – Euh… (silence)… ZEAL & ARDOR fait donc beaucoup de bruit mais chien qui aboie ne mord pas, ne dit-on pas ? Nous ne mordons pas plus non plus à l’hameçon de ce que d’aucun présentent comme la nouvelle vague ou le futur du genre. Non, définitivement rien de neuf, rien d’original, ni de particulièrement transcendant dans cette play-list somme toute d’une affligeante et bruyante banalité pour un projet musical qui se prétend d’avant-garde métal, négro-spiritual et post-black métal expérimental…

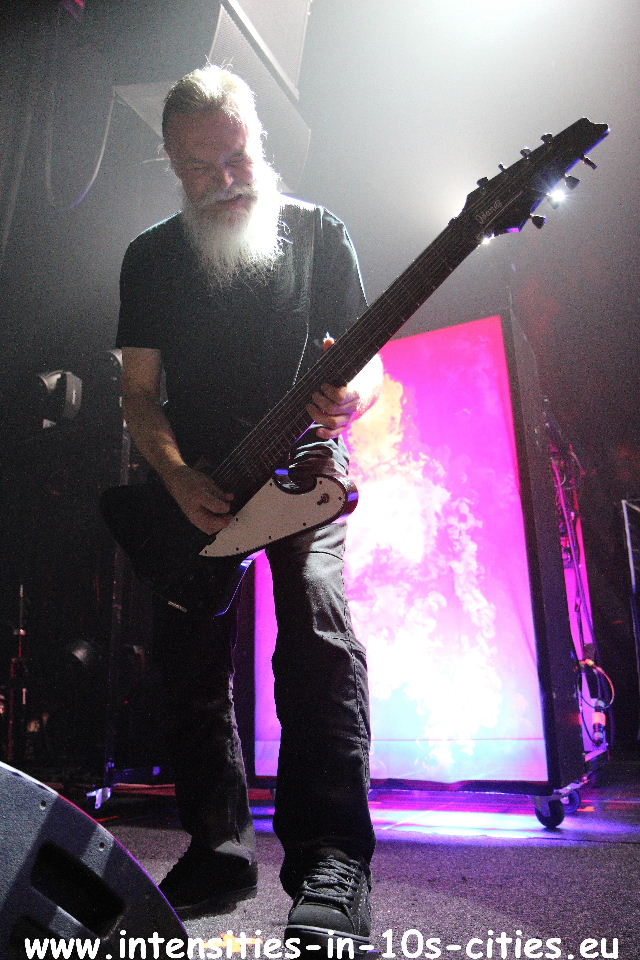

Les connoisseurs (dont nous ne sommes pas) considèrent également MESHUGGAH comme les très influents pionniers et représentants du tech-métal extrême. Certes, mais les structures et polyrythmes complexes et polymétriques qu’affichent les Suédois ne nous impressionnent pas plus que le relatif underground de ZEAL & ARDOR. Quant aux 5 bonnes minutes de silence et d’obscurité scénique (ce qui ne change pas grand chose au reste du show) à l’issue d’une demi-heure seulement de prestation, nous ne saurons jamais s’il s’agissait d’un incident ou d’une salutaire pause non-annoncée comme telle. Notre petit doigt nous fait pencher pour la seconde hypothèse…

Décidément, il y a des soirées comme ça où l’on se dit que le r’n’r circus regorge quand même de surprises au spectre surprenant…

NASHVILLE PUSSY, c’est comme du Jack Daniel’s : ça dépote grave, ça envoie du lourd et on sent par où ça passe, ça te transporte dans des endroits et dans des états dont tu ne soupçonnais même pas l’existence, puis avec un peu d’accoutumance ça ne te donne même plus mal à la tête quand tu en as abusé. Car il y a des abus qui sont tout bénéfice, ou en tous cas bénéfiques.

Now online, et déjà depuis belle lurette dans notre galery…

Real fuc***g rock’n’roll. Comment qualifier autrement NASHVILLE PUSSY qui ne fait en définitive rien d’autre que de l’authentique et real rock’n’roll ?! A l’instar d’autres Airbourne & Cie, on revient ou plutôt on en reste aux racines primales et primaires, binaires et bipolaires, basiques et élémentaires, brutales et viriles (?) de la discipline, en ne lésinant ni sur la transpi ni sur le don de sa personne. Ni sur les décibels non plus, Marshall dans le rouge: alors que le set avoisine déjà les 100 db affichés au décibelmètre de l’Entrepôt, Ruyters et Blaine en remettent une couche et enjoignent furieusement l’assistance en la mettant à contribution pour atteindre le niveau (logarithmique) de 105 décibels. Oui, Môsieur.

L’audience est par contre laissée pour compte lorsqu’il s’agit de contribuer à la consommation de Cara Pils (!) et de Jack Daniel’s qui coulent à flot sur scène, et sur les premiers rangs tant qu’on y est. Bas-résilles, cuir, rock’n’roll, fun, déconne, show, transpi, testostérone, progestérone et œstrogènes, décibels et provoc’: si le real rock’n’roll et l’entertainment ont un avenir, ils s’appellent NASHVILLE PUSSY. Et si le real rock’n’roll doit mourir victime de ses excès et de ses frasques, les coupables sont tout désignés et se nomment également NASHVILLE PUSSY.

Gonzo avait vu juste un beau soir de juillet 1977 au Nashville Municipal Auditorium, Tennessee, en prononçant en introduction de Wang Dang Sweet Poontang son désormais célèbre « This is a love song I like to dedicate to all that Nashville Pussy ». Mais si, depuis, la fin de carrière de Gonzo est aujourd’hui celle d’un naufrage annoncé, NASHVILLE PUSSY demeure pour sa part au firmament des étoiles qui continuent a briller confidentiellement pour ceux qui regardent dans la bonne direction, celle d’un rock purifié qui s’est déchargé de tout artifice inutile, fidèle aux principes fondateurs du genre.

Et ce n’est pas GIAC TAYLOR, tout récent projet solo de Panarisi Giacomo (aka Romano Nervoso), qui nous contredira. Mais il nous précise dans l’oreillette que la sonde du sonomètre était installée dans les sanitaires, fermés de l’intérieur. Hein, vous dites? Comment…?

Maintenant en ligne, Devin TOWNSEND (aka le Canadien le plus hilarant et le plus déjanté qui soit) en opening act de DREAM THEATER et de sa performance qui nous a définitivement séduit après tant et tant de tentatives précédentes aux résultats pour le moins mitigés. Tout viendrait à point pour qui sait attendre…? Clichés ci-dessous et quantité d’autres dans notre galerie…

HevyDevy plus hilare que jamais ne semble même pas à l’étroit sur une scène pourtant étriquée que lui abandonne DREAM THEATER pour une bonne heure de prestation en opening act. Entre humour, déconne et feintes à deux balles, TOWNSEND lâche pourtant la grosse artillerie, comme pour prouver à qui ne le connaîtrait pas que son titre de Very Special Guest n’est pas usurpé et qu’il n’est pas ici pour faire de la figuration. La pandémie l’a contraint l’année dernière à annuler sa tournée européenne en tête d’affiche, et ce n’est que juste récompense que lui offre ici DREAM THEATER – même si les deux bands, hormis leurs initiales, ne partagent pas vraiment grand chose en termes d’approche musicale et de r’n’r spirit.

Devin TOWNSEND est un humain, pas une machine. Humble et modeste mais déchaîné comme à son habitude, il se présente ce soir dans toute sa fragilité et avec toutes ses incertitudes qu’il dissimule pourtant admirablement bien derrière une grande gueule hilare tout en balançant des riffs atomiques.

Mais derrière cette apparente carapace, some days out here are so strange: 2 years away from it and you tend to forget those bits. Today was one of those where I’m thinking I’ve completely forgotten how to tour and play live. No longer qualified? Who knows ?! Lots on my mind, lots of ideas… Last few years coagulating into an identity I can quantify, so looking forward to what comes next. Lightwork acts as a bridge… clean, easy, bright, simple. Thanks for hanging in there over these years.

Ayant récemment exprimé à plusieurs occasions dans la presse spécialisée son admiration pour MESHUGGAH, les qualifiant de meilleur groupe de métal de la planète, on jugera par nous-mêmes dans quelques jours sur cette même scène si HevyDevy est dans le bon ou pas…

Quant à notre 6ème ou 7ème DREAM THEATER ce soir, il fut – il est – le… bon. Leur dernière galette A View From the Top of the World nous a directement tapé dans l’oreille, le côté pompeux, pompant et surtout technique à l’excès ayant été quelque peu remisé à l’écart. Nous avons enfin droit à de solides mélodies supportées par de toujours riches constructions en lieu et place de soporifiques et techniques solis de ceci et d’envolées de cela aussi inutiles que superflus.

A croire que DREAM THEATER vient seulement de comprendre qu’un véritable band se juge à l’aune de ses mélodies et non pas de sa technicité. Un scoop sans doute pour un groupe qui a dû se tromper de priorité depuis quelques décennies, au point de nous imposer une Rockhal en configuration full-seated lors de notre avant-dernier shooting ici-même en 2016 alors que 2019 ne valait à peine mieux…

Bon, reste que James LaBrie se la joue un peu trop diva (ou peut-être coincé du cul) en quittant le feu des projecteurs dès qu’on n’a plus besoin de lui sur scène, comme s’il ne savait pas quoi faire de ses deux mains si ce n’est d’aller se repoudrer le nez backstage à longueur de temps. Si ce n’est qu’un détail pour vous, pour nous ça veut dire beaucoup…

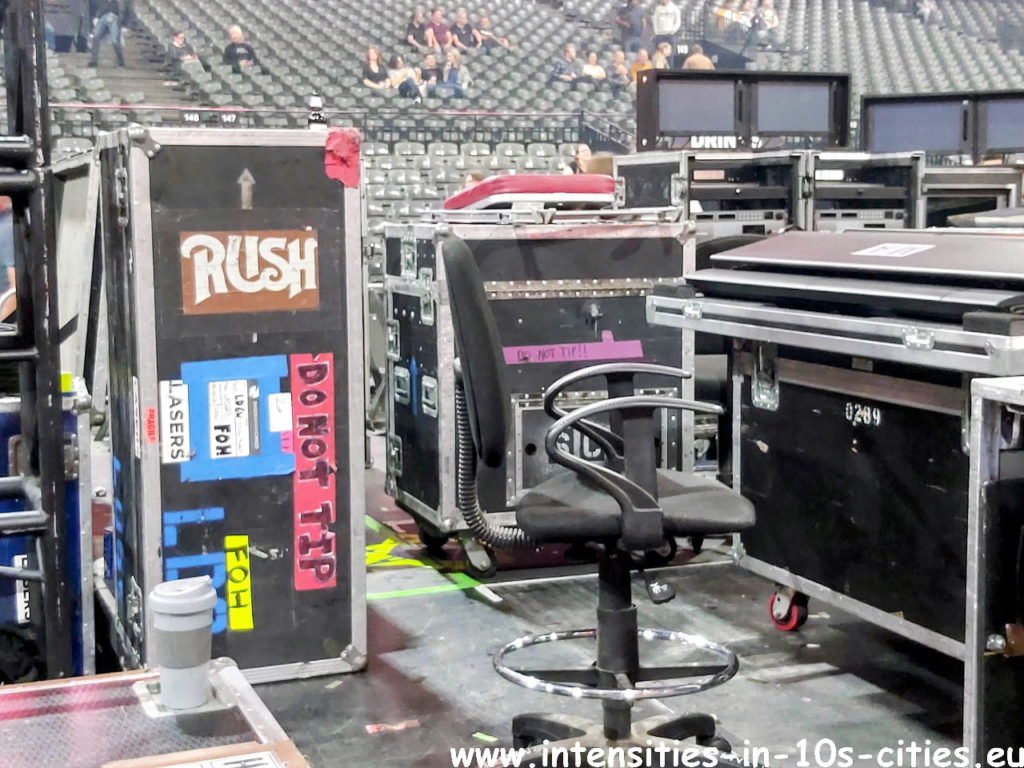

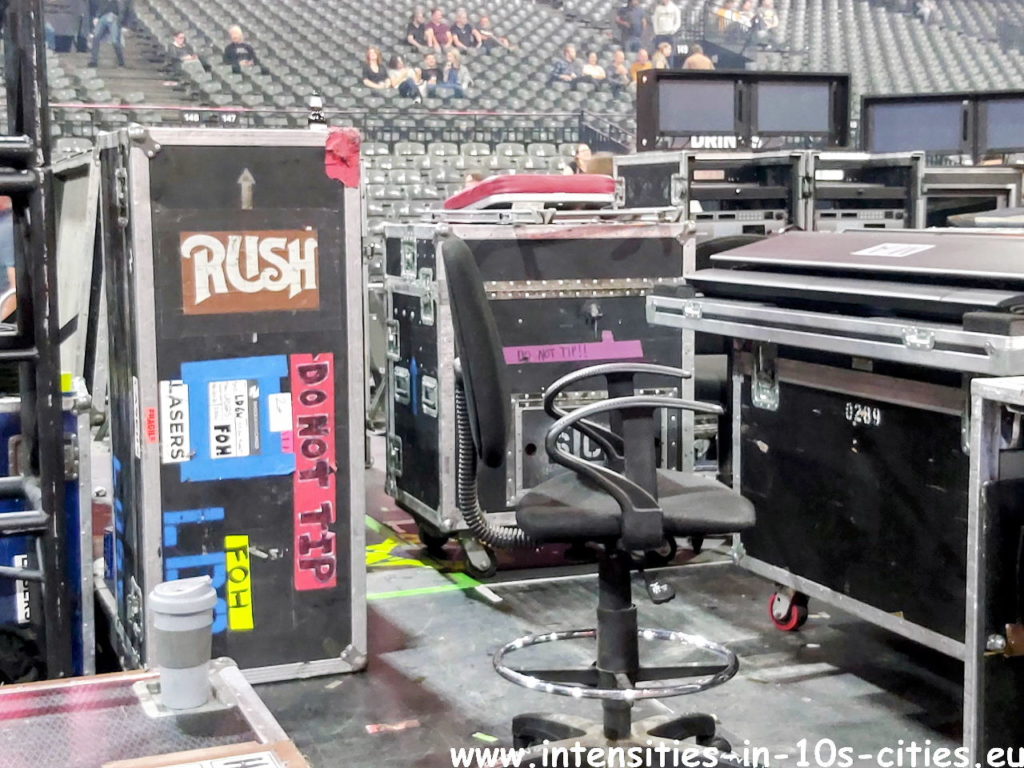

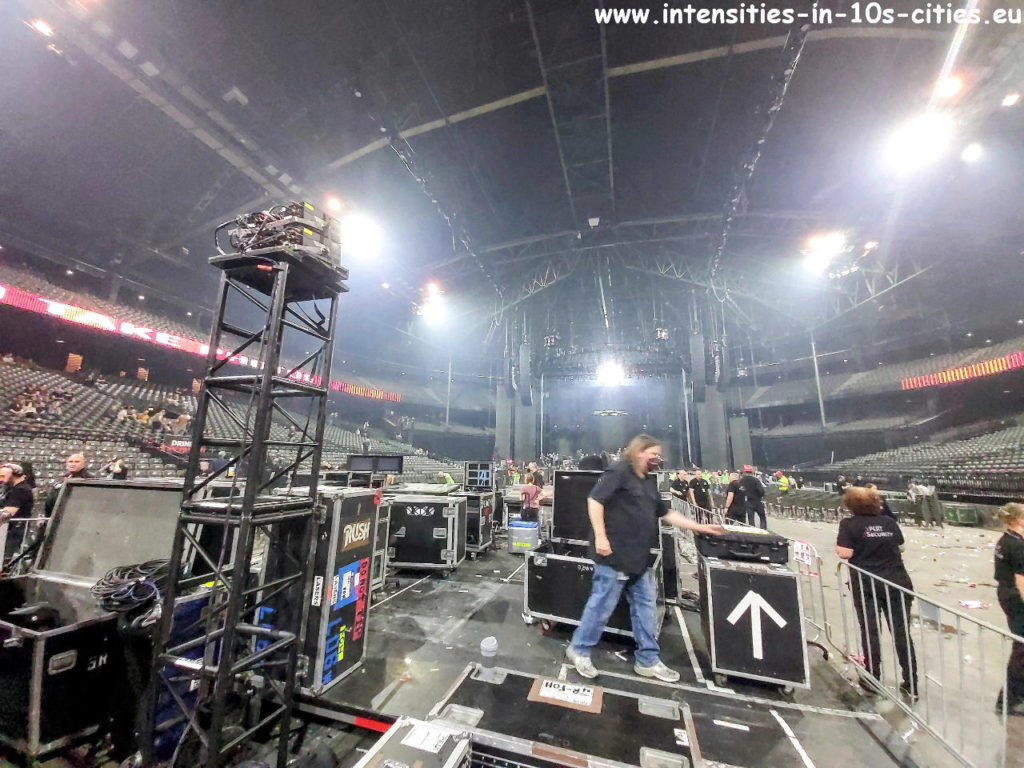

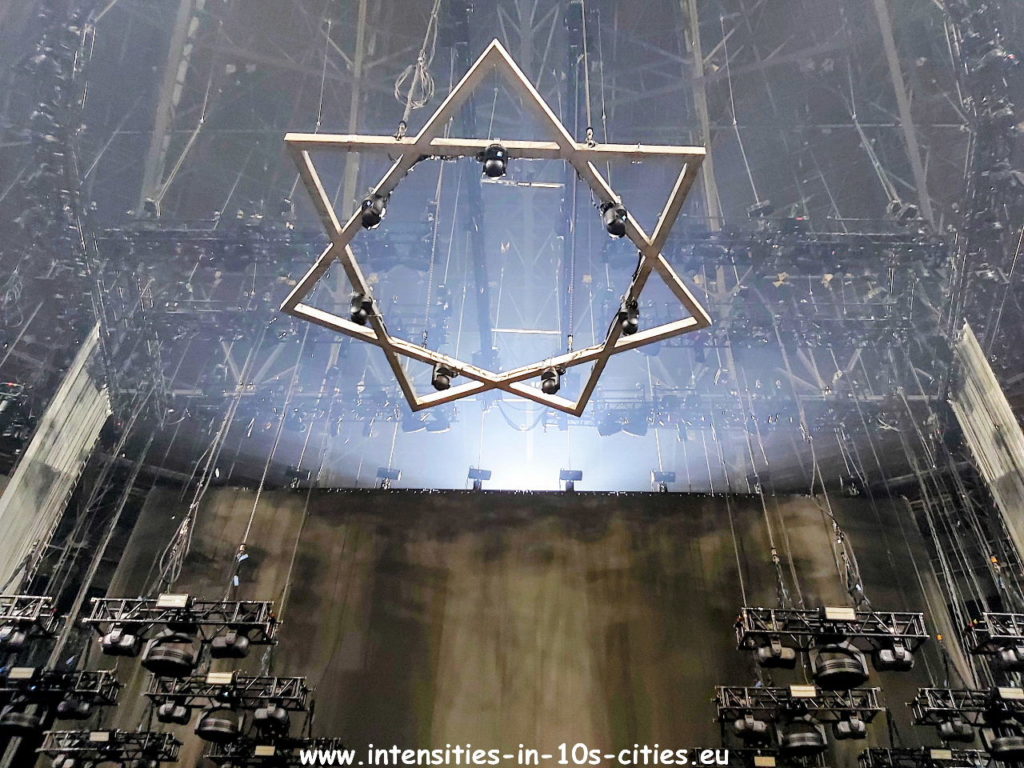

Il est de ces signes qui ne trompent pas, et la présence de devices estampillée RUSH au sein même du FOH de ce sold-out de TOOL au Sportpaleis d’Anvers en est une preuve. A l’instar de ce vendredi 13 qui en est un autre signe: les astres sont définitivement alignés. Qui plus est, retrouver derrière la console du FOH un vétéran qui peut se prévaloir de 4 décennies de tournées RUSH à son pedigree, la conjonction de ces éléments ne peut décidément pas faire de cette soirée TOOL un event comme les autres. TOOL demeure inégalable. TOOL demeure inénarrable. TOOL demeure inclassable. TOOL demeure tout simplement TOOL mais en mieux et en plus mature encore au fil des années et des tournées. Une expérience multisensorielle sans pareille, et sur laquelle nous revenons ci-dessous et dans notre galerie.

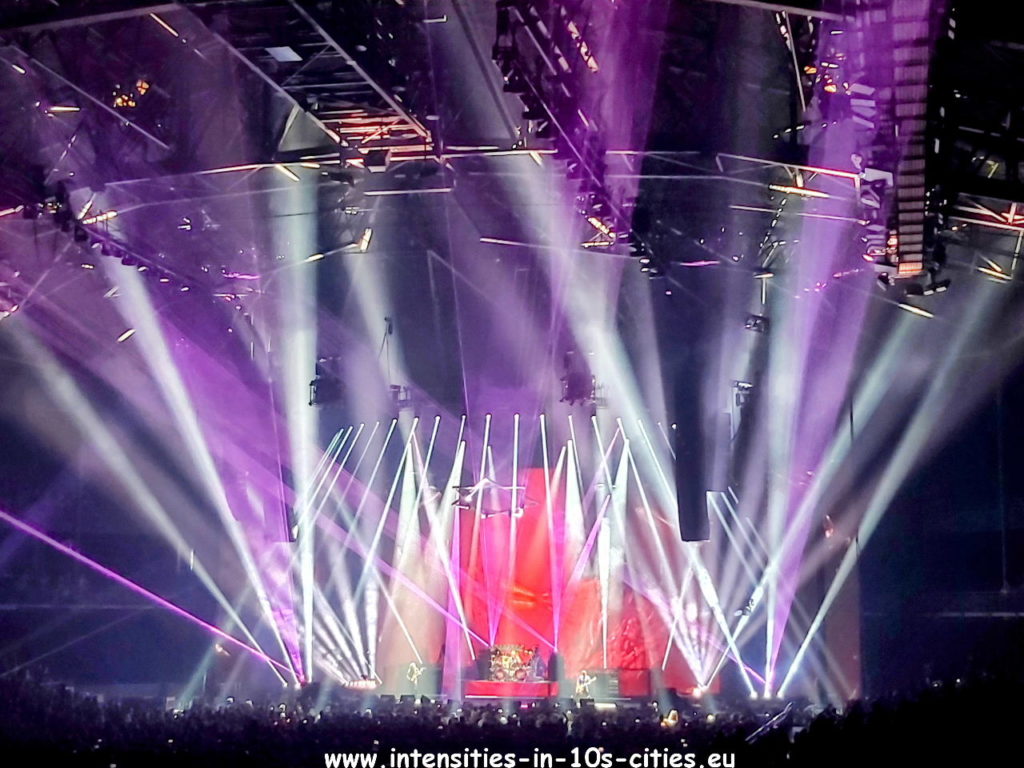

cérémonie hypnotique, initiatique, immersive et multisensorielle – TOOL est l’exception stylistique qui rassemble les extrêmes et réunit les contraires dans cette grand’ messe chamanique qui vous transporte dans un ailleurs dont ils ont, seuls, le secret des dédales qui y mènent. Les messages hypnotiques hallucinant la bande sonore emprisonnent le quatuor: l’écran géant en toile de fond revient à 360° jusqu’à l’avant-scène par le biais d’un immense mais fin rideau métallique et transparent qui enveloppe totalement le quaturo. Un dispositif modérément pratique pour les photographes, mais qui permet des projections lumineuses impressionnantes qui emprisonnent les Californiens 45 minutes durant. On ne devinera jamais qu’à peine Maynard James Keenan, crête iroquoise toujours sur la tête, perpétuellement en retrait et dans l’ombre sur l’une des deux estrades qui jouxtent la batterie où, quand il ne tient pas le micro, se déhanche et s’étire tel un athlète s’apprêtant à réaliser la perf de sa vie.

Deux heures plus tard et une pause de 10′ qu’égrène un compte-à-rebours, les sorciers réapparaissent aussi mystérieusement qu’ils n’avaient disparu. L’usage du téléphone jusqu’alors interdit est concédé (sans flash) par Maynard tandis que l’extraordinaire Carey exécute un Chocolate Chip Trip assez dispensable finalement. La grand’ messe avait commencé par un Fear Inoculum qui plongea les 20.000 paroissiens dans un état second, et l’office se clôture en apothéose avec un doublé Culling Voices et Invincible qui ouvrent les portes de la quatrième dimension, du nirvana ou du paradis c’est selon. TOOL n’est pas seulement un groupe, c’est un concept, une obédience, une fractale initiatique, une psyché spirituelle évoluant dans un halo de variations polyrythmiques, hypnotiques et saturées. TOOL fait du TOOL, avant que ce nom propre devienne sous peu un nom commun. Punt aan de lijn.

Sans crainte aucune d’être désagréable, nous passerons sous silence la performance (?) de BRASS AGAINST en première partie, dont le seul moment de gloire éphémère fut la golden shower qu’Urista offrit live on stage l’année dernière à un fan du 1er rang invité sur scène. A se demander comment TOOL peut s’encombrer d’un tel inutile fardeau, aux antipodes de notre Amélie NOTHOMB que nous ne pourrons jamais égaler pour décrire les passions que génère le premier des derniers géants conceptuels du rock’n’roll circus…

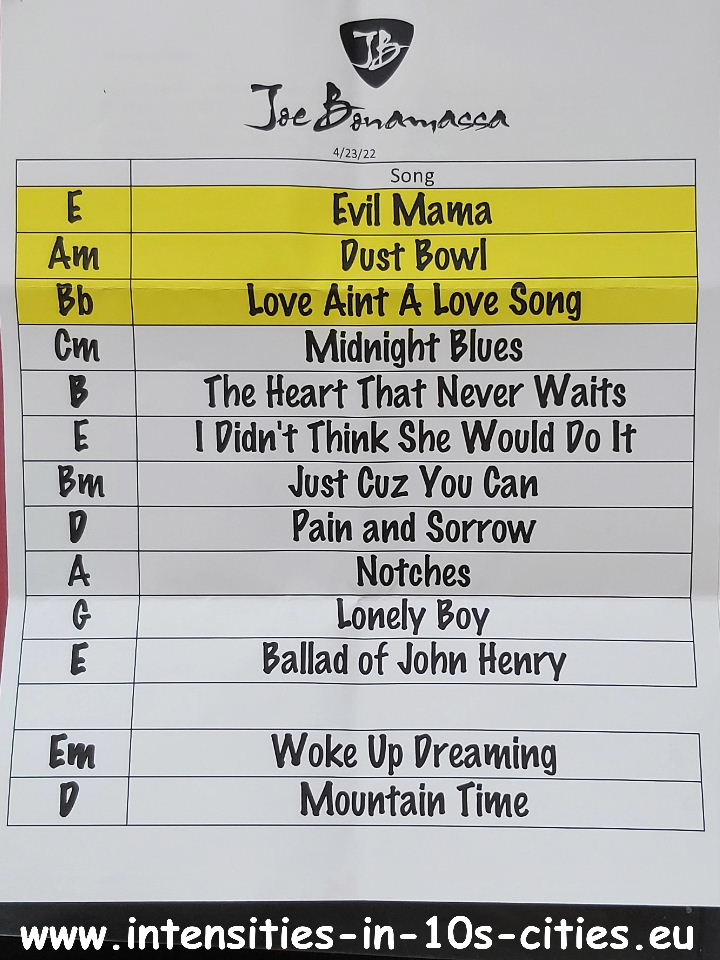

Joe BONAMASSA, à l’instar de bien d’autres, renoue aujourd’hui avec les tournées internationales. Et cela fait un bien fou après deux années mises entre parenthèses pandémiques, même si l’on ne peut pas écrire que Joe BONAMASSA soit sur scène un véritable boute-en-train ou un gai-luron particulièrement patenté. Mais il est là pour faire le boulot et ce 24 avril 2022, c’était pour s’arrêter à la Lotto Arena d’Anvers : sans doute sa prestation a-t-elle résonné jusqu’au Sportpaleis voisin qui accueillait quant à lui Hanz Zimmer… Autres lieux, autres moeurs, autres styles, autres publics.

More online ci-dessous, et déjà beaucoup dans notre galerie également…

… et aussi avec bien d’autres dans notre galerie-photo on line…