Étiquette : Rockhal Esch

Bientôt en ligne, The Astonishing en live (act 1 & act 2) à la Rockhal de Esch-sur-Alzette…

Bon, voilà encore une nouveauté, le dernier caprice d’un tour manager ou l’ultime lubie (phobie?) d’un groupe parano. Les cinq photographes accrédités que nous sommes, heureux détenteurs d’un pass-photo, ont été avertis qu’ils seront cantonnés sur une plate-forme de 5 m² jouxtant celle de la table de mixage en milieu de salle. Soit 1 m² par photographe, à des dizaines de mètres de la scène. Après les 15 premières minutes, les appareils doivent avoir quitté la salle – ordre du tour management. Soit. Ca fleure bon le real rock’n’roll live on stage tout ça, tu parles.

Décidément, après YES dans cette même Rockhal (ici) il y a près de 2 ans où nous étions parqués comme de dangereuses bêtes sur la passerelle fleurtant avec les hauts sommets du plafond au fin fond de ladite salle, suspendus à des encablures de la scène, nous voilà-t-y pas ce soir confrontés à un autre type de lubie. Peut-être pour ne pas gêner la vue de ces messieurs-dames ayant bourse déliée (85 €) pour s’offrir les premiers sièges d’une salle derechef en configuration full-assise ?! Quelle mouche pique donc ces artistes (?!) à ce point hautains et pédants qu’ils refusent de se voir tirer le portrait depuis le front stage en plein exercice…?! Ca pète plus haut que son cul, ce qu’on pourrait à la rigueur leur pardonner… s’il n’y avait ce qui suit.

Le prog-métal de DREAM THEATER ne nous a jamais transporté. Mais avec cet opéra-rock en deux actes joué dans son intégralité, le Théâtre des Rêves s’éloigne de son style soporifique, complexe et technique, pour sombrer dans le pompeux virant carrément au pompant. A la manoeuvre de cet opéra-rock qu’ils qualifient eux-même en toute modestie de monumental, les Américains prétendent privilégier sur ce double album conceptuel la mélodie à la technique. La démonstration de ce soir est tout sauf convaincante…

Le show aussi rébarbatif que statique se résume à une bande-son jouée live à grands renforts d’artifices visuels mais sans aucune consistance scénique. Sur les écrans, défilent personnages et scènes illustrant le scénario de cette dystopie au scénario tarabiscoté: la musique est produite de manière électronique par des drones contre lesquels le héros Gabriel va se rebeller (sic). Une trame qui n’est déjà pas de bon augure sur papier, que dire alors de sa transposition scénique…

Décidément non, ce virage effectué par DREAM THEATER ne nous réconcilie pas avec leur style, mais alors là pas du tout – que du contraire. Ils étaient au bord de l’abîme musical, ils ont fait depuis un grand bond en avant. Si cette production et cette mise en scène n’étaient à ce point pathétiques et d’un autre âge, d’une autre époque, nous pourrions leur pardonner en leur concédant le droit à l’erreur. Mais il ne s’agit ici pas d’erreur: ils se devront de plaider coupables. Nous avons tenu quant à nous 55 minutes, et ne sommes pas les premiers à quitter la Rockhal avant même le second acte…

La langue de Shakespeare distingue savamment "to perform" et "to play": la représentation de ce soir relève manifestement du second registre, bien plus pauvre et terne que le premier. Sans parler d’une salle complice qui, vue de notre plateforme, se résume à une bauge de mollusques ou d’invertébrés assis mollement, qui dodelinent et opinent du chef en se risquant parfois à lever un bras. Voire deux, pour les plus téméraires. Si le real rock’n’roll est mort avec Lemmy, c’est la musique moderne qu’on assassine ce soir – et même pas avec le sourire. Toute une frange des plus fidèles adeptes de DREAM THEATER n’en disconvient même pas, c’est dire. Ite misa est (sic transit gloria mundi)…

Foule des grands soirs à la Rockhal : SABATTON en sold-out dans le Club, et The SCORPIONS qui font quasi de même dans le main hall. Le n°1 de l’Avenue du Rock’n’Roll n’a décidément jamais aussi bien porté son nom… En 2012 ici-même, assistions-nous (ici) à la tournée d’adieu de SCORPIONS – The Farwell Tour. Quatre ans plus tard, même endroit, même heure, les Teutons sont toujours à l’affiche. Allez-y comprendre quelque chose, ma bonne dame, et un jour où l’autre viendra néanmoins la tournée de trop, le concert de trop.

Ne nous méprenons pas sur ce qui suit: nous a-do-rons The SCORPIONS. Mais époque Herman R., Francis B., Michaël Sch. et Uli Jon R. surtout… Si ce n’est pas la tournée de trop ce soir, le show de trop de Klaus Meine ne semble pas si éloigné que cela dans l’avenir. Comme éteint ou à tout le moins mauvais comédien ce soir, il est peu convaincant. Si ses vocals demeurent certes au top, ses sourires sont comme qui dirait forcés et ses harangues ont un arrière-goût artificiel de production de masse ressassée 50 ans durant.

Quelle est la pénibilité faîtière d’un concert de SCORPIONS ? Le spectacle affligeant et désolant du préposé à la batterie, ou ces interminables moments-guimauves qui semblent attirer ces milliers de spectateurs et autres rombières qui ont fait le déplacement et cassé leur tirelire (lire, tirelire la) ? Si ces – habituels – bémols mainstream nous sont de plus en plus pesants au fil des années, il n’y a cependant rien à jeter des deux autres tiers du show.

Une set list bien musclée nous promène efficacement dans le dédale des décennies passées du vrai SCORPIONS, rehaussée d’un impressionnant visuel toujours (très) haut de gamme. La preuve en est, ce rouleau compresseur n’est pas du goût de toutes les oreilles – notamment féminines – qui passent de la guimauve à la charpie, qui virent de rose Barbie à rouge-sang. Sachez Mesdamekes que figurent au tableau de chasse de SCORPIONS de véritables tueries et non pas seulement de crapuleuses minauderies. Et que oui, le scorpion peut méchamment user de son dard quand il décide d’encore piquer: c’est la blitzkrieg à tous les étages, wunderbar !

Une fois n’est pas coutume, la ligne de basse est tout aussi agressive qu’omni-présente, inversement proportionnelle à un Pawel Maciwoda aussi transparent qu’insipide. Il assure de la sorte sur scène le parfait (?) pendant d’un Matthias Jabs peu enjoué ce soir dont l’enthousiasme et l’entrain semblent dorénavant plutôt relever d’un formalisme de bon ton. Comme toujours (mais pour combien de temps encore ?), Rudolph Schenker irradie et demeure le showman flamboyant de service. Leader incontesté, arpentant la scène de long en large, il semble porter et assurer à lui seul le show en déployant tous ses artifices de guitariste chevronné à qui on ne la fait plus. Restera maintenant à compter les années durant lesquels ce cirque continuera de tourner, avec pour fauve un seul véritable équilibriste à la manoeuvre entouré de figurants sur le départ (… ou sur le retour).

Même s’il ne faut pas cracher dans la soupe de scorpion, la tambouille symphonique épique de BEYOND the BLACK qui officiait en première partie était d’une affligeante banalité parsemée de lieux communs cent fois éculés. C’était déjà le présage d’un menu peu équilibré où la cuisine de fin gourmet côtoyait ce soir la grosse bouffe de cantine. Ce 50th Anniversary Tour est probablement l’occasion de mettre définitivement un terme à la carrière de SCORPIONS avant qu’il ne soit définitivement trop tard, et que surtout la tournée suivante ne gâche ce qu’il reste de réel plaisir. Dans le cas contraire, pourraient ne demeurer sur piste que trois lévriers en bout de course et un morpion grassouillet entourant tous les quatre un félin racé, génial équilibriste et frontman hors pair: le décorum ne suffira alors plus à compenser…

(Photos © 2010, 2012, 2015 et © 2016 pour les clichés non-datés)

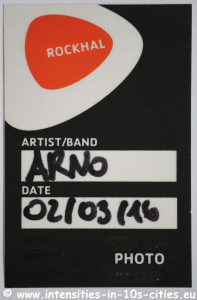

Certains sold-out font particulièrement chaud au coeur, et sont plus poignants que d’autres. Celui d’ARNO ce soir à la Rockhal de Esch-sur-Alzette fait partie de ceux-là. C’est un grand ARNO qui foule la scène et qui nous offre du tout, tout grand ARNO. Celui qui nous émeut en l’écoutant chanter. Celui qui nous fait rire en l’écoutant conter. Celui qui nous fait danser en l’écoutant jammer.

Son nouvel album "Human Incognito" encore tout chaud sous le bras, ses nouvelles pépites n’en sont que plus fraiches et plus vierges encore en live. A l’instar de l’odeur qui baigne la boulangerie au petit matin alors que les miches sont à peine sorties du four.

Et de miches, il en est toujours beaucoup question avec ARNO, passant de la tête de bite de Mireille Mathieu (sic) aux gros roberts de sa grand-mère, sautant des miches aux moules, s’ébrouant des filles du bord de mer jusqu’aux putains (d’européens), sans oublier de s’émouvoir – de nous émouvoir – sur les yeux de sa mère qui elle aussi adore le noir.

Son dernier chef d’oeuvre délivre en live une puissance terrible et redoutable à l’image du remarquable band qui l’entoure, et ses nouvelles compositions demeurent le fidèle reflet de l’homme: hétéroclite et imprévisible, passant de la poésie à l’anarchie, des pulsions aux émotions. ARNO réalise comme toujours la magie de l’alchimie, celle de tout ingérer et de tout intégrer dans le melting-pot de 5 décennies d’un répertoire tantôt iconoclaste, tantôt si profond.

Putain, putain, c’est vachement bien un concert d’ARNO le jour même du 25ème anniversaire de la disparition de l‘Homme à la Tête de Chou: on aurait voulu mieux faire qu’on n’y serait pas parvenu. Que surtout l’alcool conserve bien des années encore la voix de notre ARNO national, et que les fumées continuent de tanner sa silhouette fatiguée et chiffonnée, et le plus longtemps sera le mieux. Après tout, il est presque tout ce qu’il nous reste de national avec la fête et les frites. Le reste est entre temps devenu fédéral.

Le Michael Shepherd Band ouvre la soirée avec 20 minutes d’avance sur le timing annoncé – deuxième fois d’affilée que la Rockhal nous fait le coup. Et Shepherd et sa clique ont beau être du coin, ce n’est pas une raison pour ne pas laisser les gens arriver de plus loin, non mais ?! Place nette est ensuite faite à l’heure dite pour 77 (aka Seventy Seven): une formation hispanique littéralement explosive qui a le bon goût de secouer le cocotier en alliant panache et compos au napalm.

Ces gamins-là ont dû, enfants, tomber et macérer des années durant dans une marmite de sangria épicée AC-DC, et n’en ressortir que pour sniffer à l’excès du Airbourne pendant toute leur adolescence – de laquelle le batteur semble d’ailleurs à peine émerger. Excellemment gal-va-ni-sants, ces jeunots !

Et que dire de leur r’n’r touch lorsque voilà-t-y pas qu’ils remontent sur scène pour un virulent rappel de Dieu le Père (Madre de Dios ?) alors même que les lumières de la Rockhal se sont rallumées et que la sono d’ambiance crache derechef son Aerosmith dans l’attente de Michael Schenker. Didju dis, ‘ y a pas que la sangria qui est relevée, à Barcelone…!

Le Temple du Rock ne fait pas énormément recette ce soir – cela vaut tant pour le contenant que pour le contenu. Pourtant, avec son dernier opus au titre très mystique "Spirit on a Mission ", Michaël SCHENKER et son Temple of Rock continue néanmoins de nous surprendre. Große ying & yang, Herr Schenker ! Et ce n’est pas faute de ne pas l’avoir (re)vu depuis belle lurette, ni lui ni d’ailleurs cet été ses anciens comparses de SCORPIONS. Ni même tout dernièrement encore son autre alter ego transfuge du band teuton: Uli Jon ROTH.

Entouré à nouveau ce soir de Buchholz et de Herman Ze German, ce ne sont pas moins de 4 piliers historiques du SCORPIONS vintage qui sont à la fête de notre agenda automnal. Yawol ! Et yabon surtout.

SCHENKER déroule un set d’1h35′ sans temps morts aucun… mais pas plus de rappel non plus. Même pas fait le coup de la panne… Le minimum minimorum syndical est de stricte rigueur ce soir, et cela se révèle un peu short pour nous gratifier d’un florilège réellement exhaustif de UFO et de SCORPIONS tout en ne négligeant pas non plus sa production propre. Mais bon, le condensé demeure néanmoins hautement jouissif, bien davantage que peut l’être un concentré à défaut de tomates fraîches. Les vocals démontrent encore leurs limites et demeurent le (seul) point faible de la formation.

Non, nous ne crachons pas dans la soupe, Michael, ni ne mordons la main qui nous tend notre pitance, mais il faut dire ce qui est. Ces relatifs bémols mis à part, SCHENKER himself n’a plus rien à prouver ni en tant que compositeur hors pair ni en tant que musicos: sans esbroufe mais avec flamboyance, il nous démontre à nouveau ce soir qu’il n’a effectivement plus rien à prouver. La véritable étoffe des héros…

Petit malentendu entre organisateurs, tour management & presse: le concert, annoncé pour 21h00 le matin même encore, débute avec une demi-heure d’avance. Invraicroyable: du jamais vu. Moralité: en pénétrant la Rockhal à 20h40 avec, pensions-nous, une confortable avance, nous voilà amputé des 2/3 du temps imparti pour tirer le portrait de l‘animal. Et que dire des autres photographes arrivés 5 minutes plus tard et restés tout bonnement sur le carreau…?!

Une tournée mondiale de 15 mois qui passe par deux sold-out au Luxembourg, c’est tout bonnement du bonheur à l’état pur. Who was here 6 months ago, last March I think ? lance un Wilson tout guilleret avant de se reprendre devant la mer de bras levés: Who was NOT here 6 months ago…?! Et de nous promettre quelques variantes dans sa set list évolutive au cas où certains penseraient perdre leur temps ce soir (sic). S’il s’agit toujours bien de parcourir presqu’in extenso son su-per-be et dernier "Hand. Cannot. Erase", Wilson ne manque pas de diversifier la matière première de son répertoire et de l’enrichir de pépites qui nous replongent allègrement et avec délectation jusque dans de savoureux PORCUPINE TREE du millénaire dernier.

Entouré d’une garde prétorienne à 50% renouvelée comparativement à mars dernier, Steven WILSON distribue ainsi les cartouches à ses lieutenants à l’instar d’un chef d’orchestre – ou plutôt d’un chef de guerre. Tel un maitre de cérémonie, il évolue dans des configurations scéniques à l’image de la diversité de ses productions studios et de l’éventail de ses talents. Et si l’emballage diffère peu ou prou, il en est de même du contenu – ou plutôt non: ça reste du Steven WILSON même si ça peut s’appeler autrement. PORCUPINE TREE avait d’ailleurs débuté comme un projet solo. Aujourd’hui, Wilson dispose peut-être en solo d’un supplément de liberté pour évoluer avec des musiciens d’horizons différents, ce qui lui permet d’appréhender d’autres styles musicaux avec moins de compromis à faire.

L‘animal a besoin de surprendre et n’aime pas se répéter. Maitre absolu des ambiances contrastées, géniteur hors-pair d’univers parallèles, créateur d’atmosphères complexes et d’émotions contrastées aussi langoureuses et ouatées que brutales l’instant d’après, génial concepteur d’instrumentaux aériens virant aux choeurs avant d’être hachés par d’incisives guitares ou de complexes percussions, Steven WILSON offre ce soir une nouvelle démonstration de son génial talent, de son insatiable et prolifique cerveau à la production gargantuesque.

Cet homme demeure unique dans le paysage actuel, et s’avère être hors normes depuis bien des années maintenant. C’est bien simple, si Steven WILSON n’existait pas, on n’aurait même pas idée de ce qu’on ne connaîtrait pas. C’est dire dans quelle triste ignorance demeurent présentement quelques milliards d’êtres humains ici-bas…

Les oreilles encore bourdonnantes de la prestation de Judas Priest il n’y a même pas 24 heures au même endroit, nous pénétrons dans l’antre du célèbre n°5, Avenue du Rock’n’Roll à Esch-sur-Alzette (… une adresse pareille, ça ne s’invente pas). Le charme de notre Monsieur Muscle de la 6/12/18 cordes a manifestement plus d’effets sur le sexe (dit) faible que la calvitie d’Halford hier soir vu l’affluence féminine de belle(s) tenue(s). Mais il n’est pas vraiment question de charme(s) en ce qui nous concerne: le face-à-face avec SLASH fut à chaque fois une véritable claque dans la figure, et ce soir ne fait à nouveau pas exception.

Au risque de nous répéter, SLASH demeure assurément un personnage hors du commun: flamboyant et magnétique à la fois, il irradie les scènes qu’il foule et la foule (qu’il) aimante. Il transcende ses morceaux déjà géniaux conçus par un cerveau gargantuesque. Il se roulerait une clope seul au milieu d’une scène vide, assis sur un tabouret dans le noir le plus absolu, qu’il réussirait encore à dégager ce quelque chose qui magnétise tout ce qui bouge. SLASH a l’étoffe des Héros, la prestance des Empereurs, l’inspiration des Génies et le doigté des Orfèvres.

Il ne se contente non seulement pas d’être déjà un génial et prolixe compositeur, tout aussi prolifique qu’inspiré, mais il faut en plus qu’il nous éclabousse. Car c’est bien sur les planches que ses compositions revêtent toute la démesure de son génie. Sa version live démesurément folle et inspirée de Rocket Queen demeure à chaque fois un moment de bravoure renouvelé pendant les plus de 20 minutes que dure sa démonstration de force: toujours la même, et pourtant chaque fois différente. La magie fonctionne encore et toujours, et même de plus belle serions-nous tenté d’écrire. SLASH, c’est la maestria à l’état pur, l’esbroufe au kilo, la grandiloquence en concentré et la flamboyance en veux-tu en voilà.

Saul "SLASH" Hudson transforme en or tout ce qu’il touche et en diamants tout ce qu’il conçoit et compose. C’est l’alchimiste des temps modernes: sorcier en studio et magicien sur scène, ce type est un extra-terrestre. Et ses Conspirators menés tambour battant par Myles fucking Kennedy sont devenus le rouage intime d’une machine parfaitement huilée qui tourne toutes aiguilles dans la zone rouge 130 minutes durant.

Même pas un blanc pour souffler. Même pas un court temps mort pour récupérer, même pas une pause pour recharger les batteries ou réapprovisionner le magasin de la sulfateuse à un ou deux manches: un concert de SLASH, c’est des morceaux qui s’enchaînent sans même vous laisser le temps de réaliser qu’on est passé de l’un à l’autre. Ce sont 130 minutes d’un train fou lancé à pleine vapeur, au point de s’inquiéter de la manière avec laquelle il va réussir à s’arrêter. Vous n’avez jamais vu SLASH ? Sans doute vous manque-t-il le frisson d’une expérience hors normes… Oui, au risque de nous répéter derechef, SLASH est un génie, une véritable bête de scène, un de ces fous-dangereux qui donnent à la folie ses lettres de noblesse et sa raison d’être.

Merci Luxembourg, merci…: un des 10 ou 12 mots lâchés par la Bête ce soir en prenant plaisir à ne pas quitter directement la scène à l’issue de son set, comme pour profiter le plus longtemps possible encore de cet échange complice de fluide. SLASH, nous c’est quant tu veux, hein: même si la surprise de l’emballage n’est plus vraiment là (…quoique…), c’est pour profiter plus encore du contenu.